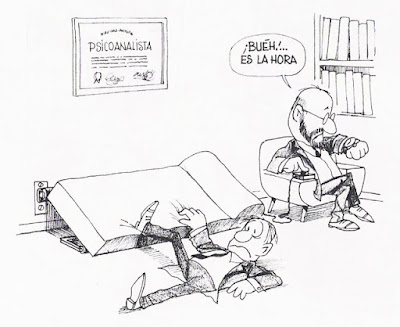

Sobre transferencias, terminaciones y cambios de analista

Sabemos

que la instalación y trabajo de la transferencia resulta fundamental para el

devenir de todo proceso analítico; de manera inconsciente, el analizando coloca

en la figura del analista diversos contenidos primarios, pertenecientes a sus

primeros afectos, y a lo largo del tratamiento repite en la relación con éste

aspectos no resueltos de su propia vida sobre los que no pareciera existir

memoria. Si bien, la aparición del fenómeno transferencial no es exclusiva de

la situación de análisis, al ser más fuerte en éste, nuestra técnica se vale de

ella como un recurso imprescindible para el provecho de su función como terapia

psicológica. De este modo, se espera la aparición de la neurosis de

transferencia como una situación artificial, sustitutiva de la neurosis

original del individuo, a la que tenemos acceso, y mediante la cual es posible

trabajar en repetición y a través del vínculo establecido, una serie de

aspectos inconscientes, sobre los que no se tendría conocimiento por la vía del

recuerdo (Freud 1912/1976a, 1914/1976b). A partir de allí, y mediante el

trabajo de las resistencias, podremos procurar la elaboración progresiva de

algunas de estas mociones y la posterior inserción en la vida anímica en

función de los intereses de la persona y ya no de la neurosis como sucedía en

un comienzo.

La

transferencia comienza a instalarse desde un primer momento, de hecho, la

elección del analista, rara vez es azarosa. Salvo que por algún motivo el

profesional le haya sido asignado, tal como hacen algunos servicios de ayuda a

la comunidad de nuestras instituciones psicoanalíticas, grupos de atención

terapéutica, o le haya sido recomendado directamente por parte de algún

profesor, amigo o familiar, al elegir al analista y realizar un primer contacto

ya comienzan a mostrarse las primeras señales de la relación transferencial.

Conscientemente pueden ser muchas las razones que nos llevan a iniciar

tratamiento con un determinado analista y no con otro: ubicación, horarios de

atención, posibilidad o no de costear sus honorarios, entre otros factores. Sin

embargo, la elección, partiendo del mismo hecho de si decidimos acudir con un

hombre o una mujer, está determinada o al menos influida por distintas

motivaciones inconscientes; presuponemos que alguien es quien creemos y por

alguna razón desconocida pensamos que podemos poner en sus manos nuestra vida y

el relato de nuestra intimidad. Aunque no conozcamos nada del analista como

persona real, y después posiblemente sea poco lo que sepamos de éste, esperamos

encontrar algo en él y por ello acudimos a su encuentro, por eso éste y no otro

diferente.

Así, a lo

largo del tratamiento, en conjunto con el encuadre, la transferencia sostendrá

al proceso analítico como uno de los pilares insustituibles del mismo. Es

posible que en diversos momentos el devenir de la transferencia pueda variar;

en un principio el analista puede ser percibido de una forma y luego de otra:

inicialmente de una forma más benévola y hasta idealizada, pero quizás luego

más persecutoria, para dar paso posteriormente a una percepción más integrada,

y dicho de otro modo, es posible que ésta en un determinado momento pueda

parecer positiva, pero luego diversas mociones lleven a la aparición de una

resistencia transferencial que sea necesario trabajar y resolver para poder

continuar el trabajo. De este modo, la transferencia, con sus distintos

momentos se sostiene a lo largo de los varios años que puede durar el

tratamiento.

Sin

embargo, hay situaciones en las cuales puede ser necesario un cambio de

analista. Las razones son múltiples y en ocasiones éstas pueden vincularse con

un análisis que se ha complicado o no ha dado resultados satisfactorios, pero

en otras no. Greenson (1976/2004), menciona algunas de las situaciones en las

cuales puede estar indicado el cambio, entre estas la ausencia de reacciones de

transferencia importantes, o las reacciones de transferencia intratables, así

como cuando han existido errores repetidos de parte del analista o cuando uno

solo de estos equívocos ha creado una situación irreversible. Otras razones

aducen a un cambio sugerible avanzado ya cierto tiempo del tratamiento si no

está próxima la finalización, o la preferencia por una nueva persona en lugar

de un reanálisis con el analista anterior. Visto de ese modo, estaríamos frente

a razones indicadas ante un análisis que no ha sido del todo exitoso o que en

un determinado punto se ha complicado, se ha estancado o ha dado lo que tenía

que dar. Habría que incluir acá la teoría del llamado impasse analítico

(Etchegoyen, 2014; Lander, 2014) en la cual, pasado un cierto tiempo, analista

y analizando parecen estar remando un bote que no va a ningún lugar, puesto que

a pesar que las sesiones continúan, el análisis propiamente dicho, se ha

paralizado.

No

obstante, hay razones distintas que no se vinculan con la falta de éxito o el

estancamiento de un determinado proceso. Existen causas dramáticas como la

muerte, retiro imperioso, o migración del analista, y otras que obedecen a

exigencias institucionales, tal como es el caso de los análisis didácticos.

También es posible que en un determinado punto, ambas partes pudieran coincidir

en que para procurar mejores avances fuera necesario analizarse con otra

persona, quizás más joven o mayor, a veces del sexo contrario, o incluso a

veces de otra corriente psicoanalítica.

Evidentemente,

siempre que las circunstancias lo permitan, la aparición de la posibilidad de

un cambio debe ser ampliamente trabajada, así como las ansiedades que

correlativamente pudieran despertarse. Una vez decidido que es necesario dar

este paso y que lo más conveniente e indicado es cambiar de analista, la

situación lleva a la progresiva disolución de la transferencia previamente

establecida, y la entrada en un período de terminación que antecede al inicio

del nuevo análisis si todo el proceso fluye en buenos términos y de acuerdo a

lo esperado.

La terminación del

análisis previo

Al hacer

referencia a la palabra terminación, se está citando una situación que

es posible precisar claramente: implica una culminación del tratamiento que ha

sido convenida entre las partes, la cual generalmente es propuesta por el

analizando y frente al cual el analista considera es posible estar de acuerdo,

aunque en alguno de los casos previamente citados cuando el tratamiento se hace

inviable o debe cortarse por una causa de fuerza mayor, sería correcto que la

misma se planteara desde el lugar del analista, lo cual, desafortunadamente no

es lo más común. Es importante dejar en

claro que no me refiero en esta situación a una interrupción unilateral de

alguna de las partes, ni tampoco al llamado fin de análisis, sino a una

terminación arreglada de mutuo acuerdo entre analista y analizando.

Una vez

entrada en la etapa de terminación del análisis, corresponde definir con

suficiente antelación una fecha precisa para la última sesión de trabajo, la

cual, salvo en casos muy específicos no es conveniente aplazar. El proceso

puede tomar meses, y durante este período es beneficioso trabajar el duelo por

la separación, pues se está ante una pérdida transferencial, pero también real,

así como las ansiedades de diversa índole que pudieran aparecer frente a la

pérdida del analista, o en este caso en particular, frente al cambio; este

contenido puede surgir de manera directa en forma de preocupación o tristeza, o

de forma más velada a través del material de los sueños o la relación de

transferencia.

Ya

terminado el análisis, y más en estos casos en lo que es necesario un cambio,

ambas partes no vuelven a verse más en esos roles; difícilmente quepa la

posibilidad de un reanálisis. Sí es posible que en el caso del análisis

didáctico el antiguo analista pueda pasar a ejercer otros roles, como el de

profesor del Instituto o el de futuro compañero de la misma Sociedad o Asociación

y así ocupar un nuevo lugar en la vida del antiguo analizando. Sin embargo,

fuera de esta situación exclusiva de las instituciones psicoanalíticas, es

inusual que ambos miembros de la pareja vuelvan a encontrarse. Por ello, sobre

esta etapa resulta fundamental el trabajo de la transferencia y no sería

descabellado pensar en la preparación progresiva del analizando para el

desprendimiento y la separación; la neurosis de transferencia previamente

instalada ha de ser paulatinamente resuelta y la libido asida sobre la figura

del analista poco a poco retirada de éste, pues hay un duelo que elaborar. Esto

facilitaría la posibilidad de un cambio y puede evitar reacciones

transferenciales complejas que pudieran entorpecer el trabajo logrado

previamente. En algunas ocasiones,

incluso hablar sobre la figura del nuevo analista dentro del espacio de trabajo

ayuda a desmontar el tabú del cambio y aproxima esa posibilidad a ser una

situación cada vez más real y más digerible, lo cual no necesariamente implica

que sea más sencilla.

A pesar

que se espera que, como parte del progreso del análisis, hayan podido

trabajarse diversas ansiedades primarias y se haya logrado el paso a una mejor

relación con los objetos internos y un mayor nivel de integración, no

necesariamente todos los analizandos reaccionan de buena manera ante la

terminación. Braier (1986) plantea una serie de situaciones que se presentan en

la fase de terminación en aquellas personas que no toleran lo suficientemente

bien la separación, entre las cuales se cuentan: sensaciones de abandono y

vacío, así como el afloramiento de nuevos conflictos, los retrocesos y

empeoramientos para no desligarse del vínculo, el acting out, y las

manifestaciones de hostilidad transferencial, además de la reacción terapéutica

negativa, además de algunas manifestaciones de carácter maníaco, como la

negación de la pérdida o la desvalorización del analista. Aunque dichas

reflexiones van orientadas al trabajo en psicoterapia breve de orientación

psicoanalítica, estos fenómenos no quedan excluidos del análisis, sino que por

el contrario pueden presentarse de modo más intenso dada la intensa regresión

transferencial implícita en el tratamiento, por ello la importancia de trabajar

el desprendimiento y la separación de manera acorde y con el suficiente tiempo

para ello, sobre todo teniendo en cuenta las características de personalidad y modo

de relación con el cual funcione principalmente nuestro analizando ante las

separaciones y las pérdidas.

Transitando un nuevo

comienzo

Cuando la

terminación ha tenido lugar, es posible iniciar análisis con otra persona

diferente. Las características del nuevo analista: género, edad, rasgos

físicos, ubicación, y a veces hasta postura teórica, estarán mediadas por

elecciones inconscientes y también por lo que se espere del nuevo espacio; es

posible que se busque una figura diametralmente opuesta a la del analista

anterior, o por el contrario alguien con algunos elementos similares si impera

cierta fantasía de continuidad. En el

caso de los análisis didácticos -o análisis de formación -, cuyos objetivos,

aunque estén enmarcados en la institucionalidad, no deberían resultar distintos

a los del análisis personal, la posibilidad de la elección en muchos institutos

está restringida a una lista de miembros titulares en función didáctica, lo que

puede hacer más limitada la libertad de elección sobre el nuevo analista, sin

contar que es posible que la necesidad de terminar un análisis y comenzar otro

nuevo, quizás haya estado condicionada por una exigencia institucional, y no

por el verdadero deseo de cambiarse que tenga el analista que comienza a

formarse, o porque así se haya considerado pertinente en el proceso

anterior. Distintos autores en nuestro

medio (García, 2014; Himiob, 2002; Lander, 1993; Laplanche, 1998; Meliá, 2002)

han discutido el peso y la influencia de lo institucional sobre la marcha de

estos análisis en particular[1].

Sin

embargo, independientemente de la causa que lo motive, una vez superada la fase

de elección y dado el nuevo inicio, el cambio puede resultar provechoso y

enriquecedor, ya que se abre la posibilidad de obtener una nueva óptica y una

escucha distinta sobre los mismos problemas que ahora serán relatados de una

forma diferente y ante un nuevo analista; también puede que el analizando se

anime a tratar diversos temas que le resultaron imposibles de revisar en el

proceso previo y, cómo no, que el nuevo analista sea capaz de abordar ciertos

conflictos que el colega anterior no pudo ser capaz de ver, tal vez por

limitaciones derivadas de sus propios conflictos, o porque la transferencia

establecida no lo permitió. Aunque no hay garantía de ello, se esperaría que el

nuevo análisis pudiera ser tan bueno o mejor que el que le antecedió.

Sánchez

Medina (s.f.) plantea que, a pesar del cambio de analista, persiste una

continuidad inconsciente del proceso analítico, señalando que longitudinalmente

éste es uno solo para el analizando. Señala: “lo que cambia es el analista, con

las modalidades inherentes a su personalidad y en sus posibles

contratransferencias, sin embargo, el proceso transferencial sigue su marcha

dentro de la modalidad dinámica del analizando”. Esta afirmación da que pensar;

personalmente considero que aunque los modos de transferencia que establece el

analizando pueden ser los mismos, la instalación transferencial con el nuevo

objeto-analista puede variar de modo importante de la primera experiencia,

sobre todo cuando el segundo análisis se inicia años después del primero,

quizás porque la persona que en un momento determinado acudió al primer

tratamiento, por efecto de éste no es el mismo sujeto, ni percibe ni se vincula

igual con sus objetos internos y externos. Por ende, no es absurdo pensar que

la aparición de una nueva persona en un momento vital distinto y en un analizando

que, se supone, ha logrado trabajar algunos de sus conflictos más primarios,

probablemente suscitará transferencias un tanto diferentes que quizás no se

hubiesen desplegado antes.

Sea como

fuere, el despliegue de la transferencia y la valoración dirigida hacia el

segundo analista, puede tomar un tiempo, seguramente mayor que aquel que

demanden las entrevistas iniciales de esta nueva etapa. En el caso que la

terminación anterior se hubiese dado de común acuerdo y en buenos términos, es

posible que durante un primer período el analizando pueda extrañar y añorar el

estilo y la continuidad del proceso anterior y que en un primer momento resulte

más difícil la aparición de material nuevo, siendo comunes las referencias al

proceso previo e incluso comentarios sobre las interpretaciones que se le

hicieron respecto a un determinado asunto en particular. Pasado un tiempo, en

el cual el analista deberá esperar pacientemente y si fuese necesario, asumir

con entereza la comparación y el duelo por la pérdida recién experimentada,

poco a poco el analizando podrá asumir mejor esta nueva etapa y entonces, a la

vez que se han establecido nuevas transferencias, éste sin darse cuenta

comenzará a mostrar nuevas repeticiones y posiblemente se abrirá la oportunidad

para nuevas elaboraciones: se habrá puesto en marcha entonces un nuevo

acontecer analítico no exento de semejanzas y diferencias, pero sobre todo

lleno de nuevas oportunidades.

Referencias:

Braier, E. (1986). Psicoterapia breve de

orientación psicoanalítica. Nueva Visión.

Castillo, D. y Schroeder, D. (2024). Lo

latente en la dimensión institucional de la transmisión. En Revista Uruguaya

de Psicoanálisis, 138, 13-25.

Etchegoyen, H. (2014). Los fundamentos

de la técnica psicoanalítica (3era Ed.). Amorrortu.

Freud, S. (1976a). Sobre la dinámica de la

transferencia. En J.L. Etcheverry (trad.) Obras Completas (Vol. XII). (Original

publicado en 1912).

Freud, S. (1976b). Recordar, repetir y

reelaborar. En J.L. Etcheverry (trad.) Obras Completas (Vol. XII). (Original

publicado en 1914).

García, J.

(2014). La transmisión institucionalizada del psicoanálisis en los

comienzos del siglo XXI Ensayo desde la experiencia. En Revista Uruguaya de

Psicoanálisis, 118, 139-155.

Greenson (2004). Técnica y práctica del

psicoanálisis (3era Ed). Siglo XXI Editores. (Original publicado en 1976).

Himiob, M. (2002). Algunos problemas de la

reglamentación de los análisis didácticos. En Trópicos, 10(1). 145 –

149.

Lander, R. (1993). Topología y formación

psicoanalítica. En Trópicos, 3(2), 109 – 115.

Lander, R. (2014). Psicoanálisis, teoría

de la técnica. Editorial Psicoanalítica.

Laplanche, J. (1998). La teoría de la seducción generalizada y la

práctica. Metas del proceso analítico.

En Revista Uruguaya

de Psicoanálisis, 87,

55-65.

Meliá, J. (2002). Cultura institucional. Su

incidencia en la praxis de los didactas. En Trópicos, 10(1), 150 – 160.

Sánchez Medina (s.f.). El cambio de

Analista. ¿Por qué se puede cambiar? En Colombia. https://encolombia.com/medicina/psiquiatria-salud-mental/psicoanalisis-profesion/cambio-analista/

[1]

Para profundizar sobre

la incidencia de lo institucional, no sólo en el análisis de didáctico -o de

formación-, sino también en la transmisión del psicoanálisis y la formación

psicoanalítica, recomiendo consultar un artículo que, en conjunto con Damián

Schroeder, colega y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay,

publicamos en el número 138 de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis: Lo

latente en la dimensión institucional de la transmisión

(Castillo y Schroeder, 2024).

Comentarios

Publicar un comentario